【抄録】第1回 総論:転換期にある多文化共生のこれまでとこれから/多文化共生の転換期 連続セミナー2023

2024.01.26

(公財)かめのり財団は、「多文化共生の転換期 連続セミナー」の第1回「総論:転換期にある多文化共生のこれまでとこれから」を、2023年12月1日(金)、オンラインで開催しました。田村 太郎氏(ダイバーシティ研究所 代表理事)、鈴木 江理子氏(国士舘大学 文学部 教授)を迎え、川北 秀人氏(IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] 代表)の進行で、お話を伺いました。

当財団のオンライン連続セミナーは2021年度に開始し、今回で4回目となりました。多文化共生は、技能実習制度の廃止と特定技能制度の適正化など、転換期を迎えています。今回は全4回を通じて、多文化共生のこれまでとこれからを議論していきます。

技能実習制度の見直しが決まり、日本の地域が次にどう備えるかが一層重要になっています。今年度の連続セミナーは全4回を通じて、地域での実践に力点を置いた内容です。第1回は総論として、日本の多文化共生施策の変化と、その経過における課題、今後取り組むべきことを議論していきます。

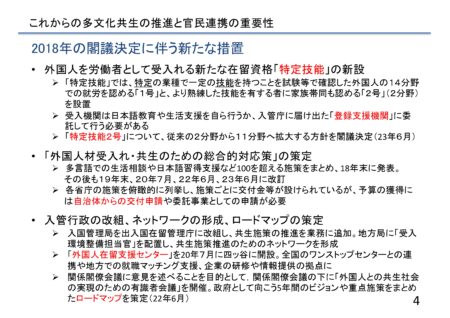

日本政府は、2018年の「骨太の方針」で外国人労働者の受入れを決め、「外国人受入れ環境の整備に関する業務の基本方針」を閣議決定しました。従来は「外国人の単純就労は認めない」との方針のもと、日系人などを例外的に受け入れてきたことから、政府としては日本語教育など外国人への定住支援施策は整備せず、自治体や国際交流協会、地域住民が独自に外国人を支援してきましたが、これからは異なります。政府もようやく施策を整備しています。これからは多文化共生分野でも地域の担い手が増えて外国人支援の質と量の拡大が拡大し、かつて介護保険制度の導入で介護の担い手が地域で拡大したときと、同様のことが起きてしかるべきタイミングにきています。

2018年の閣議決定に伴う新たな措置の一つとして、同年末から毎年「外国人材受入れ・共生のための総合的対応策」が策定されています。これは各省庁の施策を列挙したもので、自治体は施策を精査して交付金や補助金を申請することができます。入管庁も2019年度から、多言語相談窓口を設置する自治体に交付金を提供していますが、こちらも自治体側からの申請が必要です。閣議決定から5年が経過した今、多文化共生施策を着実に進める自治体と、進めていない自治体との差が開いてきています。

また2022年には、5年間のビジョンや重点施策をまとめた「外国人との共生社会実現に向けたロードマップ」が政府から発表されました。日本語教育の取り組みや、相談体制の強化、ライフステージ・ライフサイクルに応じた支援、共生社会基盤整備に向けた取り組みの推進が掲げられ、自治体にはこれを参照した取り組みが期待されています。

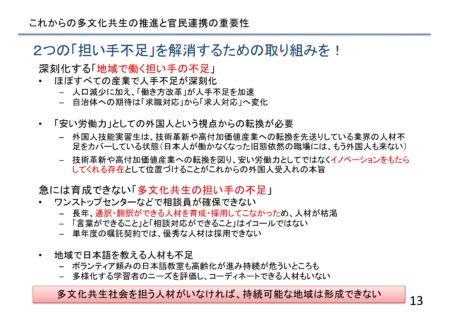

外国人労働者が求められる背景にあるのは、圧倒的な人手不足です。しかし、日本企業の賃金が上がらず円安でもあるなか、外国人が「安い労働力」として日本に来ることは期待できません。これからは、技術革新や高付加価値の産業への転換のために、外国人の力を借りるという発想が必要です。

一方で、多文化共生分野の担い手がいない地域には外国人は来ません。通訳がいないなど安心して暮らせない地域には、住みたいと思えないのです。まずは多文化共生を担う仕事が、仕事として成立する環境が必要です。

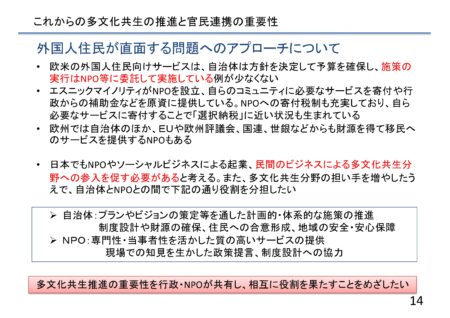

他国では、多文化共生を担うNPOに国や自治体が委託する事例が少なくありません。アメリカやオーストラリア、欧州でもエスニックマイノリティ自身がNPOを設立し、当事者性を活かして質の高いサービスを提供している例が見られます。日本でも、NPOや民間のビジネスが多文化共生分野に参入することを期待しています。質の高い担い手を増やすためには、かめのり財団が実施する「多文化共生地域ネットワーク支援事業」のような取り組みも必要です。

移民/外国人政策には、移動局面における政策(国境通過に係る政策)と、居住局面における政策(国境通過後の政策)があります。見直しが検討されている技能実習制度は前者に、多文化共生は後者に該当します。従来、日本は前者の政策が中心で、後者の政策が不十分であると指摘されてきました。

コロナ後、在留外国人数は、過去最高を記録しています。技能実習生は、2022年末時点で約32万人、在留外国人全体の1割強、外国人労働者の2割弱を占めています。

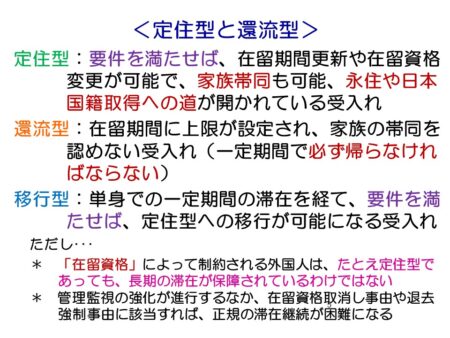

これまで私は、日本で暮らす外国人の在留資格を二つに分類して捉えてきました。一つは、日系人に代表される「定住型」で、要件を満たせば在留期間更新や在留資格変更、家族帯同が可能で、定住への道が開かれています。もう一つは技能実習生に代表される「還流型」で、最長在留期間に上限が設定され、家族帯同は認められていません。

技能実習制度が見直されることとなり、新制度は「移行型」という新たな類型で捉えることができます。移行型は、単身での一定期間の滞在を経て、要件を満たせば、定住型への変更が可能になる受入れです。

このように移動局面の政策が変更されようとしているなかで、居住局面の政策はどう対応すべきでしょうか。特定技能の創設時に「日本は選ばれる国か」という議論が盛んになりました。今の日本はかつてと異なり、外国人にとって、移住先の選択肢の一つにすぎないためです。今後、技能実習制度に代わる新制度では、外国人は就労先の「転籍」が可能になり、国家間競争に加えて日本国内の地域間競争も始まります。外国人に「選ばれる地域か」が問われていると言えるでしょう。

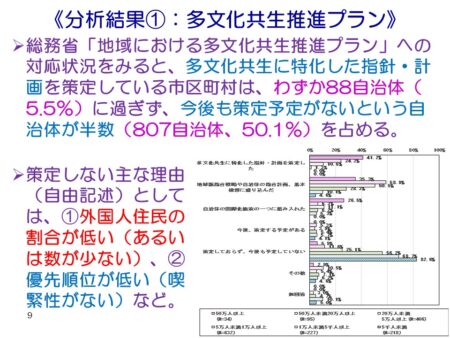

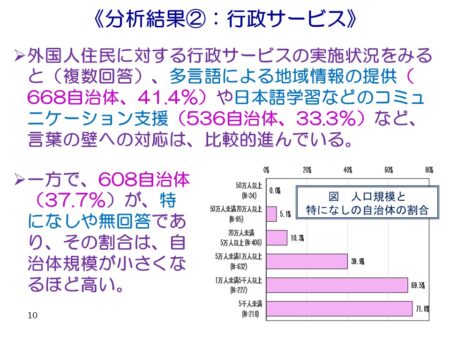

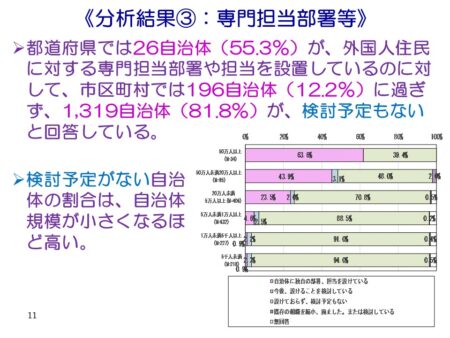

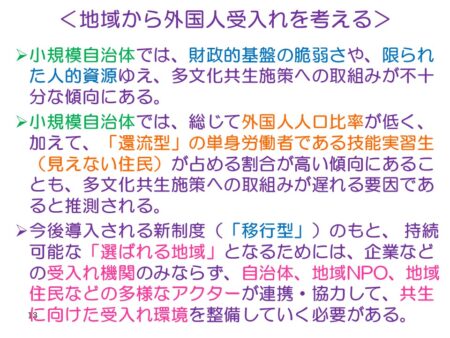

自治体を属性で分析すると、人口規模、人口増減率、高齢化率、外国人住民比率に相関が見られます。人口規模が小さい自治体ほど、人口減少率が高く、高齢化が進み、外国人住民比率が低くなっています。また、共同通信が実施した自治体アンケートを活用して分析すると、人口規模が小さい自治体ほど、多文化共生施策が進んでいません。

多文化共生施策が進んでいない自治体は、外国人に占める技能実習生の割合が高いところでもあります。小規模自治体は、財政基盤がぜい弱で人的資源も乏しく、総じて外国人人口比率が低いために、多文化共生施策の必要性を認識していません。また技能実習生は「還流型」の単身労働者であるために、地域社会との接点がなく、地域住民にとって「見えない存在」であることも、取り組みの遅れにつながっているのではないかと推測されます。

外国人に選ばれる地域になるためには、就労環境や生活環境の整備が求められます。企業などの受け入れ機関のみでなく、自治体、地域NPO、地域住民など多様なアクターが連携・協力して、共生に向けた環境を整備する必要があります。

川北:介護保険制度が発足した2000年の時点で、要介護者の大半を占める85歳以上の高齢者は全人口の2%弱に過ぎませんでした。しかし、将来の増加が予測されたため、介護保険は制度化されました。今、外国人人口の比率は2%を超えており、今後の増加も予測されています。もはや多文化共生を進めなければ、将来に備えられない段階になっていると言えます。田村さんにはこれまでの多文化共生施策を中心に話してもらいましたが、将来に向けて必要なことは何でしょうか。

田村:「外国人受入れ=人口減少への対応策」とする考え方から、脱却する必要があると考えています。為替の格差がない今、日本で働く金銭的なメリットは少なく、日本人が集まらないような職場には外国人も集まりません。これからは多文化共生の意義を問い直し、外国人が地域にいることで産業構造が転換して地域の持続可能性が高まる、異なる考え方が導入されて技術革新が起こるといった考え方に切り替え、取り組みを進めるべきだと考えています。

川北:多文化共生に向けた積極的な取り組みを、民間主導で進めるために、何がきっかけになるでしょうか。

鈴木:転籍ができるようになっても外国人に地域に残ってほしいなら、地域全体で取り組む必要があります。外国人は単なる労働者ではなく、消費者にも、地域の担い手にもなります。人口減少の負のサイクルを転換させる一つのきっかけが、外国人の存在です。外国人自身の考え方も、その人のいる環境や関係性の中で変わっていきます。本人が「やはりこの地域に住み続けたい」と思える環境を地域ぐるみで整える意識が大切です。また、工場閉鎖など雇用の場がなくなると外国人はいなくまってしまうので、就労環境を整えることも必要です。

最後に田村氏は「具体的な議論が必要な段階に来た。地域で成功モデルを作り、国に提案するのが良い」、鈴木氏は「権利の問題など国でしか整備できないこともあるため、一人一人が声を上げることが大事」、川北氏は「国は施策のピースを出しており、今は地域ごとに適したものを選んで施策をまとめ、互いに事例共有する時。その事例共有の機会を民間が進めることが必要」と話しました。

抄録執筆:近藤圭子